在文章开始之前,请让小编对屏幕前的你进行一次神秘的性格占卜:

“你很需要别人喜欢并尊重你。你有自我批判的倾向。你有许多可以成为你优势的能力没有发挥出来,同时你也有一些缺点,不过你一般可以克服它们。你与异性交往有些困难,尽管外表上显得很从容,其实你内心焦急不安。你以自己能独立思考而自豪,别人的建议如果没有充分的证据你不会接受。你有时会感到自信,但有时又对自己产生怀疑。你认为在别人面前过于坦率地表露自己是不明智的。你有时外向、亲切、好交际,而有时则内向、谨慎、沉默。你的有些抱负往往很不现实。”

大家是否觉得以上的描述非常符合自己?如果评分为0(不准确)至5(非常准确),大家又会给自己评上多少分呢?

现在我们打开b站、抖音这类的媒体软件,似乎经常会看见类似于“有偿占卜”“性格测试”之类的广告类视频。乍一看,好像神秘感满满,感觉这些占卜师们都掌握着神奇的魔力,能简单的通过姓名、生日等基础信息推测出你的性格,进而推算你的未来走向。你是否也曾经因为星座分析、心理测试或算命中的描述感到惊讶?好像这些信息对你特别准确,直击内心。其实,这种“神准”的感觉背后隐藏着一个有趣的心理现象——巴纳姆效应。

什么是巴纳姆效应?

巴纳姆效应也被称为“福勒效应”。心理学家伯特伦·福勒于1948年设计了一项经典实验:他让学生们完成了一份性格测试,之后给每个学生一份看似根据其测试结果“量身订制”的性格分析。然而,所有学生收到的其实是完全相同的、模糊而普遍的性格描述,比如:

·你祈求受到他人喜爱却对自己吹毛求疵;

·虽然人格有些缺陷,但大体而言你都有办法弥补;

·你认为自己拥有可观的尚未发挥的未开发潜能;

·看似强硬、严格自律的外在掩盖着不安与忧虑的内心;

·许多时候,你严重的质疑自己是否做了对的事情或正确的决定;

·你喜欢一定程度的变动并在受限时感到不满;

·你为自己是独立思想者自豪并且不会接受没有充分证据的言论;

·你认为对他人过度坦率是不明智的;

·有些时候你外向、亲和、充满社会性,有些时候你却内向、谨慎而沉默;

·你的一些抱负是不切实际的。

随后,福勒要求学生们对描述的准确性打分,满分为5分。令人惊讶的是,学生们平均打出了4.26分,这表示他们认为这些描述非常符合自己的性格。这个实验结果揭示了人们很容易接受那些模糊且普遍适用的描述,并认为这些描述是针对自己的。这也表明,人们在评估自己的个人信息时,往往会受到主观上的影响,并因此而接受那些看似个性化但实际上非常普遍的描述。

巴纳姆效应的名字来源于19世纪的美国马戏团老板P.T. Barnum。他以其擅长操纵观众心理、提供“适合所有人的表演”而闻名。他的马戏团展示了各种奇特的表演和展览,声称能满足每个人的兴趣,尽管内容并不特别针对个人。正因为他强调“适合每个人”的理念,心理学家用他的名字来形容这种现象:人们倾向于相信那些模糊且普遍适用的性格描述,认为这些描述精准地符合自己。

为什么我们容易相信这些模糊的描述?

普遍性

巴纳姆效应的核心在于描述的普遍性。这些描述常常是含糊的、正面的或者双面的,适用于绝大多数人。就好比开始时小编占卜中的描述:“你有时会感到自信,但有时又对自己产生怀疑。”这种描述既强调了人类普遍的自信波动,又通过“有时”这种灵活的时间词让每个人都能找到适合自己的体验。自然而然,我们就会觉得这是非常符合自身的描述。

自我参照效应

在《社会心理学》中,作者戴维·迈尔斯将其定义为:当信息与我们的自我概念有关时,我们会对它进行快速加工和很好的回忆。因此,当看到一段模糊的个性描述时,我们的大脑会自动去寻找与我们个人经验中相符的细节填补空白,进而会更容易认同这段描述。比如“你很关心别人的看法,但偶尔你也会反感他人的批评”,我们会立即回忆起与之相关的情景,从而认为描述准确。

自我认知偏差

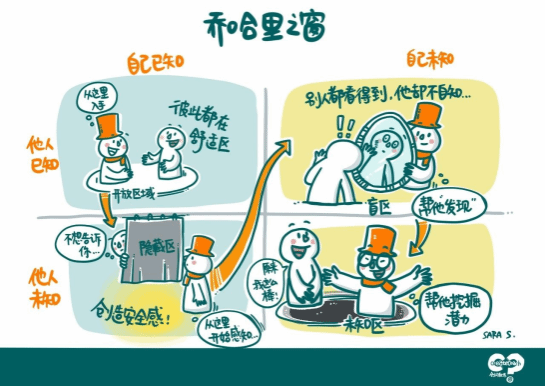

巴纳姆效应中的描述大多带有正面色彩或中性评价,比如“你拥有许多潜力尚未发掘”。在1999年一篇共同发表的文章中,邓宁与贾斯汀·克鲁格共同提出了“邓宁-克鲁格效应”。邓宁-克鲁格效应是指:个体对自我能力的评估会产生偏差,那些能力低的人,往往会高估自己的能力水平且认为自己高于平均水平,相反,那些高水平的人却会对自己的能力做出较低的评估,这是一种自我认知偏差。著名的乔哈里窗理论中提及,每个人都有存在盲目区与未知区,因此在此种效应的加持下,我们对自己的认知是不全面也可能是有失偏颇的,当出现一个模糊且具有普适性的描述时,我们更容易接受而非拒绝。

巴纳姆效应的应用场景

星座和占卜

星座运势和占卜是巴纳姆效应最常见的应用之一。星座分析通常会提供一些模糊的、宽泛的描述,例如“今天你会遇到一些挑战,但你会找到办法应对”。这种描述会使我们中的大多数都能关联到自己当前的生活状况,并且它也涵盖了普遍的情况——因为它过于模糊,没有具体指向某一类情境。

性格测试

许多网上的免费性格测试,尤其是非科学性质的测试,往往利用巴纳姆效应来提高用户的认同感。比如“你是一个有独特想法的人,但有时会质疑自己是否足够出色。”这样的描述符合许多人的心理状况,因为大家总会在某些时刻产生一定的自我怀疑。我们会认为它符合对自己的描述,是因为这句话其实根本没有提供具体的个性细节,具有广泛的普适性。

商业营销与广告

巴纳姆效应还被广泛应用于广告和营销领域。一些品牌通过广告词中加入模糊的“你”字样来吸引顾客,如“你应该得到更好的生活”或“你值得拥有这个产品”,这些描述虽然看似针对个人,实际上针对的是大多数消费者的共同心理需求。

如何避免落入巴纳姆效应的陷阱?

那么,我们应该怎么避免落入巴纳姆效应的陷阱呢?请大家查收小编的小tips~

培养批判性思维

批判性思维是理解和评估心理学中的现象,而锻炼批判性思维是避免巴纳姆效应的最有效方式之一。许多人在接受模糊性格描述时没有主动思考其实际意义,容易被语言的表面价值迷惑。如果我们训练了批判性思维,学会分析信息的来源、内容的准确性和适用范围,就可以更清晰地识别这些模糊描述背后的虚假感知。

了解模糊语言的广泛适用性

巴纳姆效应的核心所在模糊描述可以广泛适用于任何人。因此,了解模糊语言的特点并质疑其内容的具体性非常重要。例如,福勒实验中的描述“你渴望别人喜欢你,但有时会质疑自己”就属于广泛适用的陈述。这种模糊性人们赋予机会将其与自身经历关联。因此,当我们面对诸如星座势运、性格测试时,应该问问自己:“这个描述是否能适用于大多数人?这是否缺乏具体性?”这样可以使我们更好的规避模糊语言带来的错觉。

寻找调查证据与科学依据

避免巴纳姆效应的另一个有效策略是寻求基于科学的方法来理解自己和他人。例如,心理学中的人格测试(如MBTI或五大人格理论)。虽然这些测试也有时会受到存在巴纳姆效应的质疑,但它们至少基于定量的科学研究和统计数据,而不是完全模糊的描述。这些科学的工具可以帮助我们更好的认识自我,相比于借助占卜之类的“玄学”更有说服力。

在我们接受性格测试时,应注意这些工具是否基于针对性研究、是否有具体的测量标准。例如,五大人格模型就为我们提供了五个具体的维度(开放性、尽责性、外向性、宜人性和神经质),以此来评估我们自身的性格,而不是模糊的描述。

巴纳姆效应展示了我们对人类认知和自我理解的渴望。虽然巴纳姆效应在平时自我娱乐(如星座或免费自我性格测试)中是无害的,但久而久之会影响我们对自我的客观判断,不利于我们进一步了解自己、客观认知自己。相信大家了解了巴纳姆效应之后,可以更好地识别模糊信息背后的心理机制,帮助我们做出更多理性的判断。

那么,相信在以后,大家再看到星座运势或者性格分析的广告时,一定可以准确的判断这些是不是巴纳姆效应给我们带来的错觉啦~

1、Forer, B. R. (1949). The fallacy of personal validation: A classroom demonstration of gullibility. Journal of Abnormal and Social Psychology, 44(1), 118-123.

2、Kruger, J., & Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of Personality and Social Psychology, 77(6), 1121–1134.

3、Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. (1985). The NEO Personality Inventory manual.

4、Dickson, D. H., & Kelly, I. W. (1985). The “Barnum Effect” in Personality Assessment: A Review of the Literature. Psychological Reports, 57(1), 367-382.

5、《Social Psychology》—— David Myers

文字:刘晓涵

审核:陈瑞蕊